No primeiro ensaio de seu livro Otras inquisiciones, Jorge Luis Borges observava, com espanto, que Che Huang-ti, idealizador da Grande Muralha da China, também mandou queimar todos os livros para apagar a memória de qualquer governo que o tenha antecedido. A coexistência do impulso realizador com a pulsão destruidora é analisada em minúcia pelo escritor (e bibliotecário) argentino. Tratar-se-ia de uma manifestação ambígua da criatividade, ou somente da necessidade de engrandecimento às custas da negação de feitos anteriores? Borges ousou imaginar as reflexões do imperador: “(…) um dia há de viver um homem que sinta como eu, e ele destruirá minha muralha, como eu destruí os livros, e ele apagará minha memória e será minha sombra e meu espelho, e não o saberá”.

A prática da queima de livros é tão antiga quanto o depósito de texto em superfícies inflamáveis. Ela não se limita à supressão do acesso ao conteúdo considerado perigoso, não é semelhante à “deleção” de um documento de plataforma digital. O fascínio que o fogo exerce sobre os humanos confere a essa prática o mesmo horror circense da forca e da guilhotina. Essa censura exibicionista foi praticada rotineiramente por poderes tão distintos quanto a inquisição católica, o nazismo, a “ditadura do proletariado” soviética e o fundamentalismo islâmico – entre inúmeros outros.

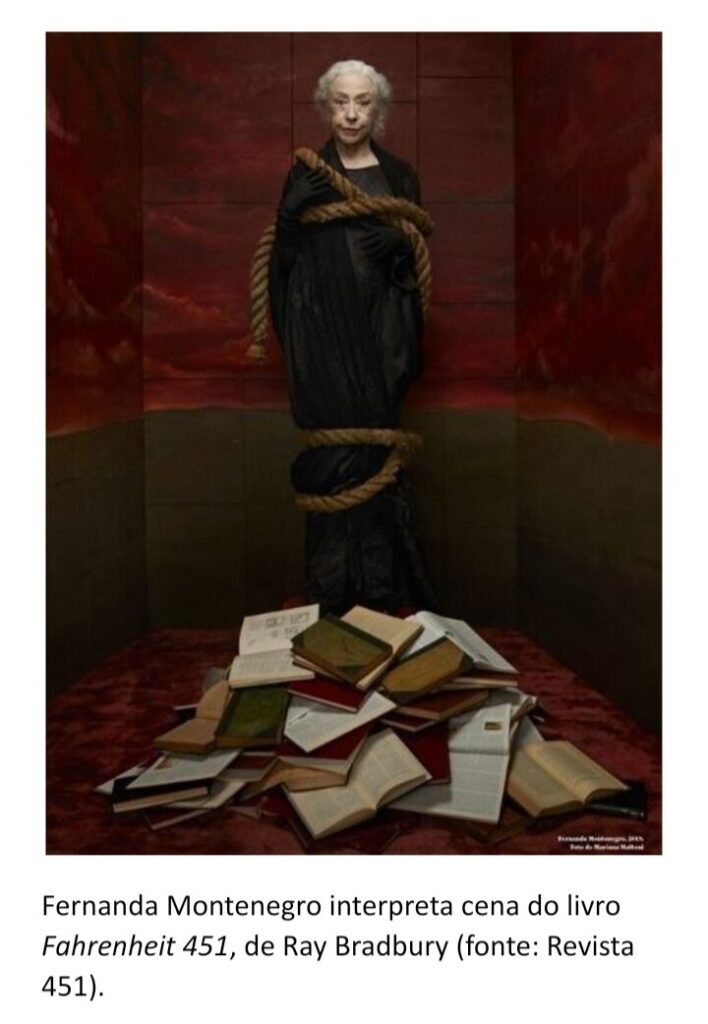

De forma nada inesperada, a literatura incorporou criativamente o tema. Na famosa distopia Fahrenheit 451, Ray Bradbury imaginou um mundo em que a função dos bombeiros é destruir pelo fogo os remanescentes escritos da cultura. No ápice dramático da narrativa, uma mulher idosa decide morrer junto a seus livros. Esse momento foi recriado magistralmente em uma foto com Fernanda Montenegro. Há também os incêndios provocados no desespero (como em O Nome da Rosa, de Umberto Eco) e aqueles verdadeiramente acidentais. Conta-se que Aldous Huxley (autor de outra distopia, Admirável Mundo Novo) perdeu sua casa com enorme biblioteca em um destes. Perguntado por uma repórter sobre o que faria, o escritor respondeu com ironia amarga: “vou comprar uma escova de dentes”.

A mais célebre biblioteca da antiguidade foi construída em Alexandria, no Egito, com apoio da dinastia ptolomaica. Uma lenda bastante difundida diz que foi destruída pelo fogo durante o expansionismo islâmico. O califa Omar teria dito: “se esses livros dizem o que está no alcorão, são desnecessários, se dizem algo diferente são blasfemos”. Embora coerente com o pensamento fundamentalista – seja este cristão ou muçulmano – essa história parece ser apócrifa. Há registros de incêndios acidentais de partes da biblioteca, mas ela parece ter sido destruída aos poucos em meio a guerras e saques. Em períodos de penúria, seus manuscritos foram usados em lareiras e fogões. É triste que tantos livros tenham sido para sempre perdidos, não por um evento catastrófico, mas pela miséria econômica e intelectual.

Nunca teremos uma ideia de tudo que se perdeu ao longo da história. Para um exemplo simples, grande parte dos filósofos gregos (Heráclito, Pitágoras, Empédocles) tem suas ideias conhecidas apenas devido a comentaristas (doxógrafos), pois suas obras originais desapareceram. Citando novamente O Nome da Rosa, devemos recordar que sua trama se dá em torno de um livro desconhecido de Aristóteles. Peças de Aristófanes e Shakespeare estão incluídas nessa lista. Um lendário texto perdido do obscuro judeu polonês Bruno Schultz foi o ponto de partida do romance The Messiah of Stockholm, de Cynthia Ozick, ainda sem tradução para o português.

Talvez devamos somar a estes aqueles livros planejados e não escritos por autores célebres, como a continuação de Os Irmãos Karamazov de Fiodor Dostoiévski. A decisão deliberada de não escrever é central em Bartleby e companhia, de Enrique Vila-Matas. Aqui a ironia é múltipla, pois o mote central recupera o mais famoso conto de Hermann Melville, em que o célebre escrivão Bartleby que “preferia não fazer” o que lhe ordenavam.

Por fim, há os livros que perdemos – os que não quisemos ler, os que deixamos pela metade, os que não eram compatíveis com o momento. Ao contrário daqueles referidos acima, estes podem proporcionar uma aventura de arqueologia pessoal. Recuperá-los é um desafio e, muitas vezes, um prazer.

Recomendações de leitura:

Richard Ovenden. Queimando livros: uma história sobre o ataque ao conhecimento. São Paulo: GloboLivros, 2022.

Giorgio Van Straten. Histórias de livros perdidos. São Paulo: Editora Unesp, 2018.

Ray Bradbury. Fahrenheit 451. São Paulo: Biblioteca azul, 2012.

Enrique Vila-Matas. Bartleby e companhia. Rio de Janeiro: Companhia das Letras, 2021.